刘传录的研究始于对家乡泰安地区李白遗迹的长期关注。作为生活在汶河边的学者,他自幼熟知当地竹溪、独秀峰等相传与李白相关的名胜古迹,尤其对李白 “安能摧眉折腰事权贵” 的浪漫主义情怀抱有深切向往。在大学中文系学习期间,他系统研读李白诗文,发现其中涉及山东的近百首诗作中,频繁出现大汶河、龟阴田等地理意象,这些景观与泰安地区的自然环境高度契合。

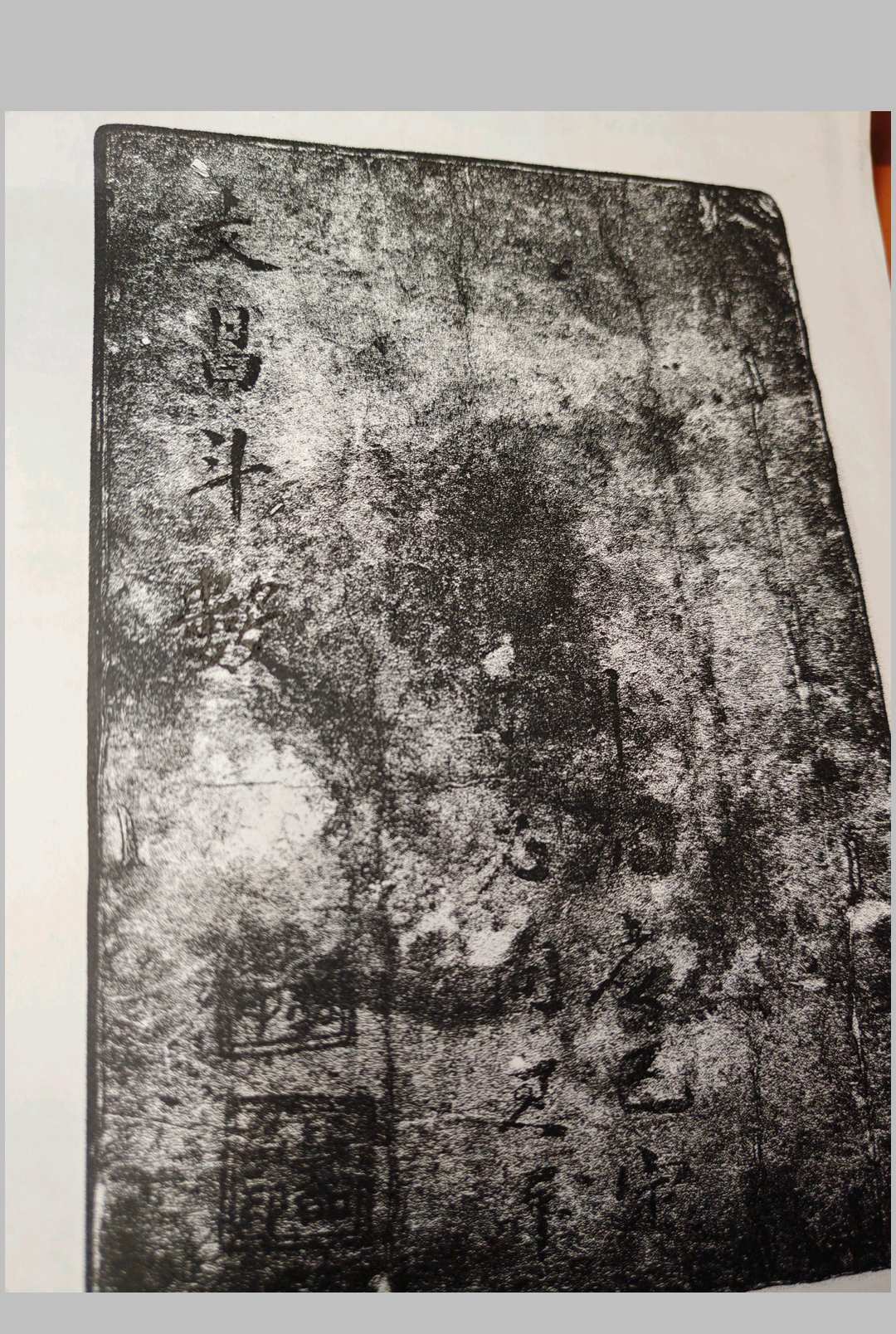

传统学界关于李白寄家山东的地点主要有 “任城说” 和 “兖州说” 两种观点。1994 年 “李白在山东” 国际学术讨论会上,兖州学者曾依据当地出土文物提出 “兖州沙丘城说”,但刘传录通过考证发现,该说依据的北齐碑文存在年代矛盾和断句歧义问题。而郭沫若等学者支持的 “任城说”,则无法合理解释李白兼顾隐居徂徕山与家庭生活的空间逻辑 —— 任城距徂徕山约 140 公里,在唐代交通条件下需三日路程,与李白诗中描绘的隐居生活场景存在明显矛盾。这种学术争议与地理困惑,成为刘传录开展系统研究的直接动因。